正向勵志類書籍有一句相當有名的「起床金句」:「每天叫醒你的不是鬧鐘,而是心中的夢想。」這金句光是想像都覺得充滿希望,也道出能讓人產生最大熱情的,始終是夢想、興趣。成年人如是,夢想正在萌芽階段的年輕人更不例外。

今年,天主教培聖中學的初中STEM隊伍以一款協助行動不便長者自行穿脫褲子的作品──「除除善友」,奪得全港比賽冠軍。同學們從幫助長者的初衷出發,運用所學,將想法成功具體實現,過程雖有挫折,卻因而燃起心中一股創科夢,讓作為旁觀者的郭富華校長深感與有榮焉。

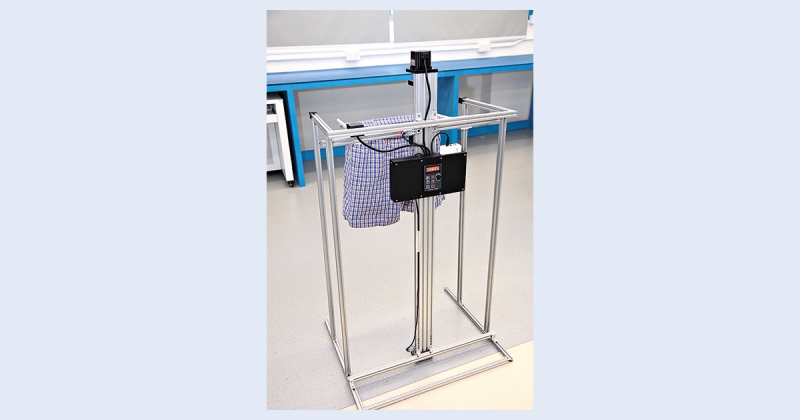

近年求學不再單純追求分數,更看重創意、解難,從每年大大小小以STEM為主題的學界比賽可見一斑。天主教培聖中學3位初中學生,從學校的STEM課程找到個人興趣,成功憑藉自行構思、研發的機械輔助設備,於今年「香港創科展」一舉獲得初中組別冠軍。這支冠軍團隊由楊俊彬、何悅晴和徐煒信組成,三人發明的「除除善友」裝置,利用簡單機械裝置,幫助行動不便的長者自行穿脫褲子,減少受傷機會,同時守護他們的自尊心與尊嚴。

冠軍作電影得靈感

聊起這件作品的誕生,何悅晴率先解畫:「我們從電影《白日之下》得到靈感,戲中那些長者缺乏自理能力,因此被無良的照顧者虐待,喪失尊嚴。」

《白日之下》上映時引起全港社會熱烈討論,影片以真實發生的老人院虐待案件為藍本,一幕推赤身裸體且無法自理的老人於天台淋浴的畫面,震動人心,讓大眾再次關注長者問題。

負責STEM課程及活動的陳凱詩老師補充,去年學校計劃以電影作為切入點,讓初中同學從戲劇情節、內容發掘社會上各種人士的需求。「其中中二級選了《白日之下》,當時電影剛推出預告片,我們在堂上播放,讓學生從中思考。」陳老師續指,電影改編了新聞事件,課堂上大家針對老人院、院舍問題進行討論,思考有什麼產品可幫助那些自理能力較差的長者。

過程中不乏市場調查,楊俊彬指:「我們先在網上搜尋幫長者穿脫的機械,發現無論如何都需要使用者蹲下,可是蹲下對很多老人家來說是一大挑戰,幫助不大。」

另一組員徐煒信亦說:「所以我們決定親自設計,而且定了一個方向,就是不用蹲下,站着都可以自行穿褲。」

事實上,關於無法穿褲的難題,徐煒信曾目睹過:「我有住院經驗,不是發生在我身上的問題,而是看見同房病人,因為沒辦法自己穿褲,需要等護士來幫忙,感覺到他的尷尬。」於是,「除除善友」的雛型就此決定。

3位同學即席示範裝置的使用方法:首先,一名充當使用者,將4個夾子均勻地夾着褲頭,然後按下升降按鈕,待褲子下降到合適高度,便走進支架範圍內,然後雙手靠着扶手,左右腳分別穿入褲腳,再按下升降按鈕,褲頭固定架便將褲子向上提拉,穿好後便除脫夾子。整個過程毋須彎腰或依賴他人幫助,而且安全易操作。

得獎後仍完善細節

作品獲得初中組冠軍,擊敗不少名校強隊,讓3位成員及負責老師始料不及。

陳老師笑言作品其實經歷了不只一次的公開比賽洗禮,同學通過比賽累積了講解作品的能力,從中汲取了不少評審的意見,不斷作出大大小小的修正。

楊俊彬解釋:「例如之前我們的支架沒有這麼多、這麼穩,只有兩條柱作為手扶的位置,後來有評審告訴我們要考慮到使用者是長者,或行動不便者,他們未必能夠像我們站得那麼穩,便增加了更多支柱,令整個裝置更穩固。」

即使作品已獲冠軍銜頭,但幾位成員繼續努力完善產品,考慮了更多實際因素。

何悅晴稱:「現在裝置比較穩,但香港的居住環境偏窄小,我們下一步想將裝置做成可摺疊收納,解決佔地問題。」

一直作為旁觀者的陳老師笑言:「他們的衣夾也換了幾代,一開始的不夠力,但太夠力又會難用,所以有許多細節可再改善。」3位中三學生面對記者提問,不時流露羞怯神態,然而開始談起作品、解釋機械原理等,卻胸有成竹,更開起玩笑。

郭富華校長在旁聽見不禁插上一句:「同學之前甚至用詼諧的老人角色扮演去做示範,得到不少好評。」

耕耘10年見成果

被問到未來會否繼續向創科方向學習、鑽研,幾位同學異口同聲說會。楊俊彬更直言比賽前沒太大信心,又擔心自己拖累其他成員,現在感覺付出的努力真的可幫到人,非常有成功感。

一次獲獎背後,由播種開始,其實是經過長達10年的耕耘,郭富華校長指:「我們的STEM課程從2014、2015年開始籌劃,然後2016、2017年在中一、二階段推行。」

三層式的課程包含常規課、興趣小組、拔尖參賽隊伍。校長續說:「一星期有兩節課,中一是比較學習運用工具,如『焫雞』、鋸等;中二則是一些自動化的軟件工具,例如編程。」讓每位學生自初中兩年先建立基礎,老師從課堂中觀察、尋找具有潛質的學生,邀請他們參與小組。陳老師坦言:「我會找有熱情的學生,尤其那些主動問:『老師我們可不可以放學留下來繼續做?』因為能力、技巧都可以慢慢鍛煉累積,最重要的是有沒有熱情。」

訪問中不時聽到同學說起放學留下來思考怎樣調整裝置,就知道他們正是陳老師口中擁有熱情的一員。