第二次帶交流團便要挑戰有中國四大火爐之一之稱的「湖南長沙」。印象中,這個地方就是熱辣交纏,天氣熱且食物偏辣。出發前到氣象台網站一查,發現夏季竟可達40度以上,再聽工作人員說「長沙的熱是悶焗的熱」,並多次提醒我們要提醒學生帶備充足的消暑用品:太陽帽、太陽眼鏡、雨傘、防灑乳液、「芭蕉扇」、退熱貼、冰袖、冰巾、電解質飲品……我絕大部分都乖乖地放在背包裏。從小,我就是那種乖乖聽話的三好學生。

在高鐵上,主辦機構安排我們用膳,還關心食物的味道會否太辣,相當貼心。本來以為四個多小時的車程會很難熬,然而,在與學生的談笑之間,不經不覺就到了長沙南站——或許這就是所謂的「快樂的時間過得特別快」吧!甫下車,就感覺到撲面而來的熱空氣,所言非虛。領隊說,長沙所以熱,其中一個原因是長沙有群山圍繞,使熱空氣難以消散。當地人多吃辣,原來也有原因:其一,就是最廣為人知的原因,吃辣椒可以出汗、去濕,透過汗液排走體內的代謝廢物;其二,是因調味料不足,因而只得用辣。辣椒起初是由鄭和從今日的墨西哥傳來,但在辣椒傳入以前,中國便長期以發酵的米和肉來刺激味覺。參與交流團,能夠聆聽當地領隊的講解,猶如讀了一本「雞精書」,迅速掌握當地的資訊,這是優勢。

長沙劇場帶來教育制度的反思

上天待我們不薄,正好在我們抵埗前下過一場雨,太陽也躲在雲層之後,而且參觀的地方都有大樹遮蔭。因此,我們並沒有受到暑熱過多的煎熬。下午,我們轉到橘子洲園區,看少年毛澤東的大型雕像。由於毛主席下巴的「痣」深入民心,因此工匠也特意為少年毛澤東點「痣」。

在橘子洲園區,印象最深刻的是參與「恰同學少年」沉浸式互動劇場。我們師生一起化身湖南第一師範學校的新生,跟隨「學長們」透過不同場景了解讀書時期毛澤東思想的形成。期間,我們進入一處小房子,一排排坐在板凳上。沒想到,那些放在桌上的零食:棗子、辣椒、花生居然不是道具,而是可供食用的。我曾經在泉州也看了一個類似的劇場,以「360度移轉觀眾席」的劇場模式,介紹當地的閩南文化,也看過一些要跟隨演員到處跑動的劇場,可見內地的文化劇場確有一番特色。

尤為深刻的是,我們進入教室場景,需要如學生般一列列坐在學生桌椅,一行行朗讀梁啟超的《少年中國說》,久違的中學生記憶剎那間被勾起。期間,還有真正的學生被「老師」抽問:「為何要讀書?」學生支支吾吾地說:「因為要讀大學……找到好工作……賺錢……」演員輪番引導後也得不到心目中的答案,於是只得無奈作罷。翌日,跟工作人員談起這段小插曲,大家都認為這是兩地的教育文化差異所致——內地的學生可能會回答:「為貢獻國家、為天下人而讀」(較利他);然而,香港學生的回應反映資本主義制度的特點——書中自有黃金屋(較物質和利己)。

湘港一家親

交流團的其中一項「重頭戲」是主辦機構與當地師範大學附中合作,把隨團的學生分為幾十組,由當地不同的學生家庭招待,當「半天湖南人」。在學校所見,大多家庭都有私家車接送學生,其中不乏紅旗、寶馬、賓士等名車。從學生傳來的照片可見,當地的家庭預備豐盛的菜餚招待學生。據說,主辦機構要求參與的家庭要準備有湖南特色的餸菜。然而,物質享受並不是重點,更重要的是湘港學生都能在活動中透過直接交流,了解彼此的制度和文化。例如有學生提到,湖南學生對香港的中學文憑考試制度感興趣,同時也羨慕香港學生的學習時間不會像他們那麼冗長,從早讀到晚自習,以入讀重點大學為唯一志向。

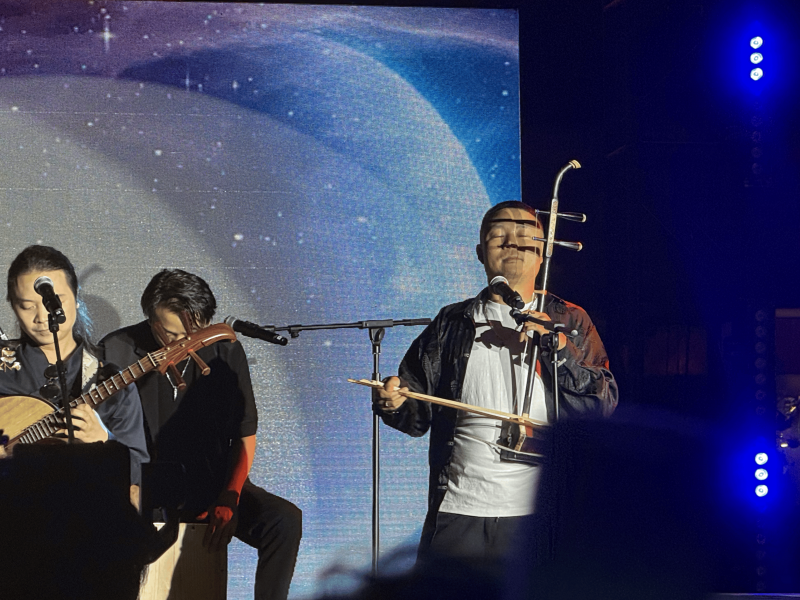

同日晚上,機構安排師生參與在油脂廠舉行的「湘江北去 南音回流」聯歡晚會。油脂廠的音樂滙演雖是全露天進行,但也吸引一些附近的居民到場欣賞。加上天公造美,雖偶有烏雲飄過但未有下雨。現場氣氛亦相當高漲,師生們樂在其中,甚至還有教師像熱血粉絲一樣,全力支持學生在台上的演出。《海闊天空》、《友共情》、《明天會更好》……當不同熟悉的歌曲旋律響起,台下的師生便自然盡情高歌:「今天我 寒夜裏看雪飄過……」「輕輕敲醒沉睡的心靈……」五光十色的射燈與應援棒拱照舞台,台上台下皆洋溢一片鬧哄哄的氣氛。其中,「用中樂夾band」的瑜樂團最能引起我的注意。二胡悠揚的旋律與嗩吶的尖鳴,更讓我憶起當年中學時期參與中樂團的時光。

只是,這一切都只能存留在記憶之中,無法在現實重現。

撰文︰施勁超

九十後中學教師,香港詩人,近年有意結合課程,在校園致力推廣閱讀與創作。曾獲青年文學獎等新詩組獎項,著有詩集《行走的姿態》(石磬文化,2023)。