同學平日閱讀文言文,猶如參加他人規劃的旅行團,途中的景點並非由自己決定,走著走著,但覺道阻且長,便不禁問一句:「我緣何身處此地,要讀這些艱澀難明的古文呢?」要提升同學閱讀文言的興趣,舉辦以文言文化為主題的小組研習活動也許是一則良方──由老師引導同學自訂學習目標與行程,將旅行的策劃權交給同學,啟發他們踏上更深入的文化探索之旅,成為終身學習者。

一切研習由好奇心開始

相信大家也曾有過這樣的經驗:一件事情,若是自己自願為之,總比被迫完成更有衝勁。在閱讀文字的旅途中,可能僅僅是某個小片段,便能引發學生的好奇,令其自願追尋下去──讀到一句首詩,心生共鳴;讀到一句句子,心中覺得「真美」,卻說不出所以然;或是讀到一個成語故事,不禁疑惑:「為何主角要如此抉擇?為何他不似現代人般?」這些來自千百年前的吉光片羽,勾起了我們心中無盡的好奇。

這亦驗證於筆者的教學經驗中。回憶數年前的中文課,我們正在讀《莊子》的〈逍遙遊〉,課後學生與筆者在飯堂相遇,那名手捧餐盤的學生問道:「老師,為什麼莊子覺得蜩與學鳩這兩種動物只擁有小智慧?我覺得牠們順應了自己的性情而生,也是有智慧的表現呢!」這些內容,其實已超出了教科書的範圍,聽到此處,筆者馬上召集班中對莊子學說感興趣的同學,自願組成小組一同研習《莊子》書中的故事。

滿足同學的自主性,激發學習興趣

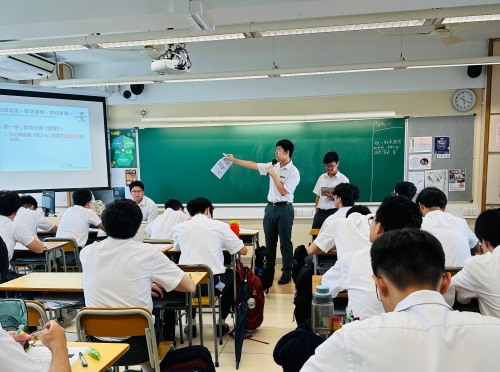

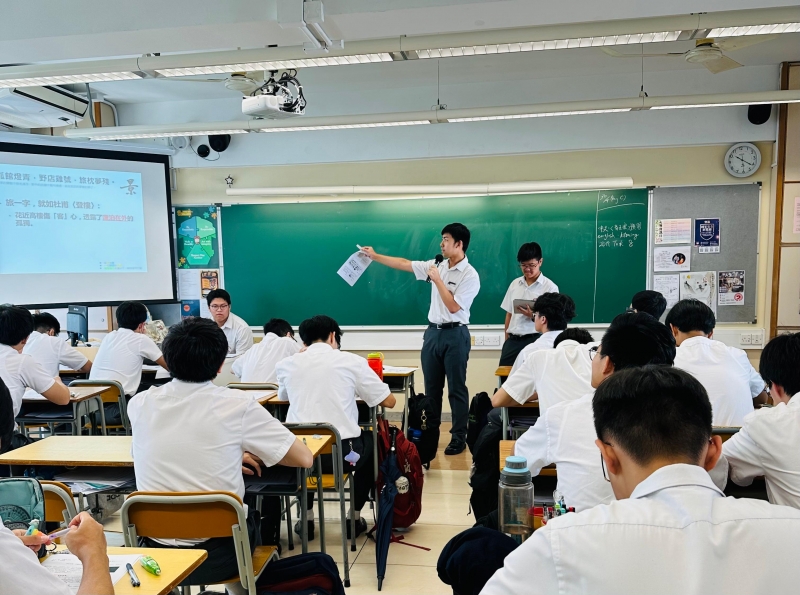

研習活動,最重要是能回應同學的自主性和好奇心,因此,我們設計的研習活動中,同學可以自行選擇希望研讀的主題及作品。在抽離式的課堂中,老師先示範可以從哪些角度切入賞析作品,然後再由同學模仿老師的賞析方法,向其他小組成員分享對所選作品的解讀,經過互相點評環節後,最後製作筆記,並在課堂中向其他同學匯報研習所得。

回顧參與小組研習活動校友所分享的經驗,能自我選擇研讀內容相當重要,正因經過同學自己選擇,故學習文言成為一件對自己「有意義」的事情。同學能通過自己的思考來解讀文本,亦願意在研習的過程中延伸閱讀更多參考資料,甚至在畢業後仍然能憶起當日的研習內容,和同學繼續討論。同學們認真付出,突破了課程的考試功利目標,令學習文言文化更有趣!

與同儕一同研習,營造正面的學習氛圍

相比孤身一人與文言文「困獸鬥」,有朋友相伴,一同研究,則更容易得到心靈上的支持。有校友回憶,在參加小組研習時,常常與一兩個朋友討論哪些篇章有趣,又會一起討論某句說話的解釋、以及如何應用到自己的寫作中。而老師在課餘時與同學圍坐共讀,更讓同學覺得老師也是這趟旅程其中一名參與者。這些良好的互動,能成為同學學習的動機。

照顧閱讀深度

若同學只是在網上搜尋語譯,再把搜尋所得在全班同學面前照本宣科,則難言深度。因此,小組研習重討論,亦重思維訓練。老師在大班及小組教學時,提供可供遷移的思考框架及示範(例如讀宋詞,我們重視「知其人,論其世」,亦重視解讀「景語」與「情語」之間的關係),同學在討論時,嘗試模仿老師的賞析方法,評價作品或同窗的意見;同時,同學最終亦要在大班匯報研究成果,故也要思考「如何講解才能讓全班同學也能明白我的想法?」這便在培訓同學的思維及表達能力。有同學笑言,在入讀大學後,才發現這種學習方法與大學某些課程類似──同樣需要自行構思研讀內容及題目,且需論證個人見解,並不簡單。

經歷一段有意義的文化旅程

文言文化小組研習的持續互動亦帶來了諸多益處。有同學研讀「知魚之樂」的故事,讀到道家以人的同理心去理解其他自然生命,遂反思現代人的生活方式;有同學入讀大學後,時刻要與生死及癌症的個案打交道,故更對當初研習「吾喪我」深感觸動,讚嘆道家思想無我境界。雖然同學的未來事業方向未必與中國文學或文化相關,但研習內容於其人際交往、平日生活仍帶來點滴的影響,可以說,這些研習經驗,成為了同學在中學階段中一段有意義的文化旅程。

作者簡介﹕

英華書院 胡詠怡主任

英華書院中文科科主任。香港中文大學中國語言及文學系學士、中國語文教育碩士,專欄作者,喜愛研究中文教學及課程設計,尤好文字之美,亦慕夫子韋編三絕之勤,閒時愛練習書法。