夢想愈大,成就愈大。看似遙不可及的外太空,只要努力裝備,也能置身其中,進而為人類征服浩瀚無重世界出一分力,正如8位剛於美國完成9天「太空探索之旅」的小太空人所吶喊:「It is Possible!」年僅8至11歲的他們,先於本地經歷重重面試、考核,脫穎而出後再參與一連串訓練,從準備至正式出發赴美,用上將近一年時間。

身兼YouTuber的陳米(Mike),凱旋回港後與其他7位小太空人一起分享活動的種種刺激與新鮮體驗,更滿懷憧憬地透露未來的科研志向。

今年11歲、就讀香港華人基督教聯會真道書院的Mike,開場白自我介紹,「我叫陳米,是一名YouTuber,由K2開始拍YouTube,已經6年了,雖然暫時訂閱人數不多,但我會繼續堅持做自己喜歡的事。」

幼稚園年代開始KOL事業,實在讓人難以相信,一旁的陳媽媽Eva幫忙解畫,「真的,K2那年他說想拍片,起初我們當然以為開玩笑,但他一直堅持,便抱着試試看的心態支持,當時我還自學剪片呢!」

與其跟虎爸虎媽一起追逐起跑線,選擇支持孩子的每一個興趣,或許更有助小朋友發展,至少陳米的眼界視野,的確因拍片而開拓,甚至對於未來,已有相當清晰目標,「將來我想做科學家KOL,把複雜沉悶的科學原理,用有趣易明方式分享,因為我覺得科學應該是融入生活的,參加過『太空探索之旅』,我更加認為,不只科學,太空的事情也是所有人類的事。」

屢敗屢戰終圓夢

意志堅定的Mike直言:「今年已經是第三年報名參加這個比賽,去年在最後面試階段落選,雖然失望但沒有放棄,今年是最後機會,因為明年便超齡了。」

結果,他不但在演講環節得到最高分,獲演講金牌,更一償所願,成功晉身為小太空人,到美國太空總署(NASA)接受訓練。

小小年紀能夠保持鬥心,屢敗屢戰,陳米父母的身教功不可沒。

陳媽媽感慨憶述,「陳米剛出生時,醫生說他的腦囟太細,可能影響智力。但我們沒有放棄,一直用心教導,直至有一天醫生說,米米(陳米暱稱)的腦已經正常,心理學家更說他是資優生,真的很感恩!」

她接着道:「當時見到學校發通告鼓勵小朋友參加這個比賽,看到『It is possible!』口號,跟我們培育他的精神一致,便鼓勵他參賽。想透過比賽,讓他知道『只要肯嘗試,凡事有可能』。」

參加甄選最初來自父母的推動,問到那9天經歷,Mike搶着說:「如果問我在美國接受太空人訓練最深刻的經歷,一定是多軸旋轉訓練儀(Multi-Axis Trainer)。那是在美國亨茨維爾太空訓練營(US Space Camp Huntsville)三天兩夜訓練中的活動。當初看見有點害怕,覺得會頭暈,天旋地轉,最後我跟自己說不用怕,沒想到玩完發現非常刺激,根本不覺得頭暈。讓我體會到面對挑戰和困難,調整心態真的相當重要。」

體驗探月困難處

「另一個最深印象的是1/6地心吸力月球儀,讓我到體驗到月球重力。」說起這項活動,Mike難忍激動心情,笑說:「我覺得在月球跳真的好困難啊!因為非常難控制自己的動作!」他仔細介紹學到的3種月球步行方法,「第一種Bunny Hop,兩隻腳合起來跳;第二種是Crap Walk,打直走;還有一種Super Mario Jump,即動作跑步。」

「我印象特別深刻是與太空人的對話,原來要成為一位真正的太空人,不單要身體好,心理質素更重要。太空人向我們分享,他們其中一個訓練項目是要一個人困在直徑約一米的球體內,整個環境又黑又窄,而且完全不知道要留在裏面多久。他說,如果不能承受這種極端環境,就不能勝任太空人工作。因為上到太空,有時要獨自面對黑暗和孤獨,而且不知忍耐多久。這件事讓我明白,心理質素是成功關鍵。」

參與甄選之時,需要遞交一份創意作品,Mike的創作相當有心思,「是一份以AI創作的圖書,叫《八大行星武功大決戰》。當時我剛看完《射鵰英雄傳》,想到如果武功存在於宇宙,會發生什麼事?如果降龍十八掌在水星施展,星球會否震動?這本是我用AI創作的科幻故事圖書,希望藉此傳達一個想法,「世界不該有界限,夢想更不該受限。只要願意去想,去嘗試,就有可能!」

齊說探險之旅難忘事

小太空人訓練計劃由萬通保險主辦,自1999年創辦以來,已成為港澳地區最具代表性青少年科普活動之一,啟發兒童對太空科學的興趣,並培養他們「It is Possible!」的積極精神。本年度8位優勝者分別是貝頌思、陳米、陳梓霖、蔡紫晴、許柏森、伍梓信、蘇睿婕及吳姈嶺,他們經過體能、太空知識及溝通表達能力測試等多輪嚴格遴選,最終從逾千名參加者中脫穎而出,贏得寶貴機會。

8位小太空人在慶祝午宴上,分享9天美國太空探索之旅的點點滴滴,他們的言談舉止流露出超乎年齡的自信與成熟,還一致認為,這次旅程最令人難忘的部分,是在美國太空訓練營(U.S. Space & Rocket Center)接受的模擬太空人訓練。

就讀聖保祿學校(小學部)的吳姈嶺興奮地描述她在多軸旋轉訓練儀的刺激體驗,「剛剛坐上去的時候非常緊張,因為它會360度不停旋轉,完全模擬了太空船失控時狀態。但當我慢慢適應後,就感覺相當刺激好玩。這次體驗讓我明白到,太空人需要多麼強大的心理素質和身體適應能力。」

除了個人體能挑戰,模擬穿梭機任務更是對團隊合作精神的大考驗。

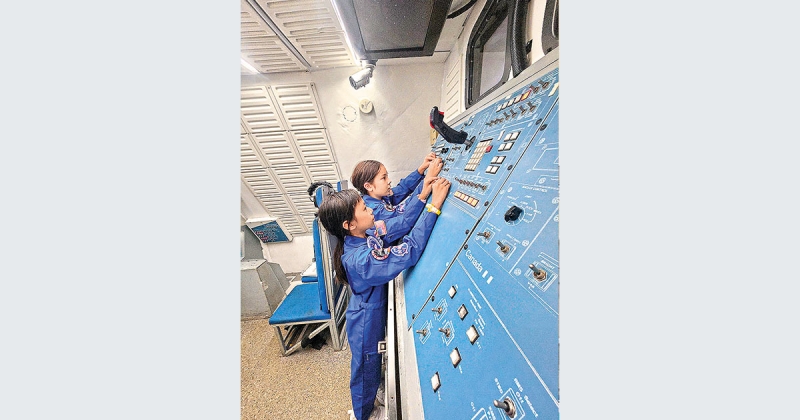

來自香港培正小學的蔡紫晴回憶說:「在模擬駕駛艙內,我們每個人都有自己的崗位,我是任務專家,需要和指令長、機師緊密合作,才能成功完成發射和對接任務。過程中我們也曾遇到分歧和困難,但大家很快學會溝通和協調,最終順利完成任務。那一刻,所有人都為團隊的成功感到無比自豪。」

與前輩交流收穫豐

旅程另一亮點是參觀甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center),並獲安排與資深太空人William Surles McArthur交流。

就讀漢基國際學校的蘇睿婕表示,「能夠親耳聽到McArthur先生分享在國際太空站生活的故事,感覺震撼。他告訴我們,在太空看見的地球美麗而脆弱,這讓我更認識到保護地球的重要性。他的經歷令我感覺成為太空人不再是遙不可及的幻想。」

另一位小太空人許柏森,是港大同學會小學的學生,這已經是他第三次報名參加小太空人計劃。第一次他未能入選,第二次則因為與維也納國際青少年藝術節的表演行程撞期,無法繼續競逐。對於今年終於入選,他坦言非常高興和自豪。

整個旅程中,模擬月球漫步的「1/6地心吸力月球儀」給許柏森留下最深刻印象。他分享道:「穿上笨重的太空裝備,在模擬月球低重力環境下行走,每一步都感覺輕飄飄,就像真的踏足月球。這段體驗讓我真切感受到物理定律的奇妙,也激發我對天體物理學的濃厚興趣。」

許同學也認為,旅程中最寶貴的收穫是與太空人對話,「McArthur先生用跑車比喻不同火箭的速度,這種生動且具體的真實交流,讓我更理解火箭的驚人速度和太空探索的震撼。」

就讀聖瑪加利男女英文中小學的陳梓霖分享,「我在這次旅程學懂,不要害怕嘗試新事物,不要因為困難而退縮。只要我們有夢想,並且願意努力,就沒有什麼是不可能的。回到香港後,我會更努力學習科學知識,希望未來真的有機會為國家的航天事業貢獻一分力量!」