北部都會區(下稱「北都」)是香港政府近年最具戰略性的發展項目之一,社會各界一直紛紛討論北都的發展願景、挑戰和長遠定位。事實上,北都不僅是連串的基建工程和土地發展,更是關乎城市格局、文化價值與可持續發展模式的大辯論。香港理工大學賽馬會創新設計院(下稱「設計院」)繼第一季「理大北都未來論壇」後,早前馬不停蹄舉辦第二季,邀請相關持份者一同探索如何在生態保育和旅遊體驗兩方面,為北都發展注入新意念。身為論壇的召集人,香港理工大學暫任副校長(校園發展及設施管理)兼賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤教授,坦言希望北都可變成二十一世紀城市建設的範例,成為融合城鄉、生態、文化與科技的國際都會。

「美麗北都」的五大賦能:從願景到行動框架

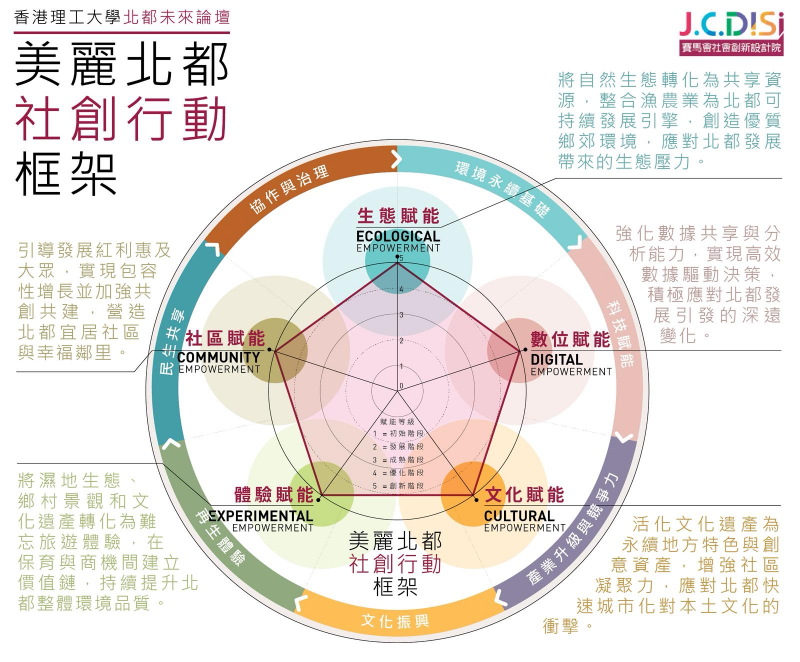

凌嘉勤強調,設計院籌辦未來論壇系列並倡議「美麗北都社創行動框架」,目的是為了不希望出現論壇結束後,一切討論淪為空談,最重要是把各方共識化為持續行動。「美麗北都社創行動框架」共有五大核心:

一、生態賦能:城鄉共融的可持續藍圖

北部擁有逾二百條原有鄉村、漁塘與梯田,是香港其中最具歷史及保育價值的地區。凌嘉勤指出,真正的國際都會應能在高密度發展與自然保育間並存,他認為都市區能與濕地、山林緊密相鄰,市民在高樓之間仍可看見自然景觀,實踐城鄉共融。

他強調,農耕與漁業不僅是經濟活動,更「生產」了美麗的鄉郊景觀,這「空間產品」應獲視為公共財富,與所有人分享,而如果未來能建立機制,鼓勵農夫和漁戶透過維護生態景觀而獲益,便可形成保育與收益的正向循環。

二、數字賦能:以科技支撐人口與服務變化

凌嘉勤預期,北都人口將於2026至2027年間出現爆發式增長,屆時公共與私人住宅大量入伙,人口結構與需求變化將帶來城市管理的挑戰。他提出以數據科技為核心,實現動態的社會服務與商業配對,務求公營與私營服務更有效率,同時創造新的商機。

三、文化賦能:延續歷史與連結當代

凌嘉勤表示,北都擁有豐富的非物質文化遺產,包括祠堂祭祖、神功戲和打醮等民俗活動,是建構「美麗北都」不可或缺的文化基礎,他提倡以創新方式活化傳統文化,例如以數碼方式保存歷史建築與演藝紀錄,並轉化為具吸引力的文化體驗與教育資源予,本地文化得以保留和傳承。

四、體驗賦能:創造屬於香港的生活方式

現今世界的旅遊方式,不再只求吃喝玩樂,而是往往追求生活體驗。凌嘉勤說,北都的漁塘生態、濕地觀光,到傳統節慶與鄉郊行山,均可成為具教育及休閒價值的體驗式旅遊寶庫,笑言旅客身在北都或會彷彿進入另一個世界,帶來維港香港以外的另一種感覺。

五、社區賦能:共享發展紅利

凌嘉勤指出,北都發展將帶來巨大的發展紅利,企業進駐和各項社會基建將帶來不同的就業機會和商機,但各界必須確保這些紅利惠及基層社群,避免重蹈上世紀九十年代新市鎮發展初期配套不足的覆轍。他表示,現有居民與新遷入居民都能共享成果,才能促進社會和諧與持續繁榮。

當前挑戰與公眾參與

凌嘉勤教授指出,北部都會發展當前面對三項關鍵挑戰:其一是社會協調與安置,收地與遷拆須在公平、補償與社會和諧之間取得平衡;其二是財政與投資壓力,政府面對龐大造地與基建開支,必須更有效結合市場力量以配合政府推進;其三是創科人才與生活環境的互為因果關係,若要吸引並留住高新科技企業與專才,單靠硬件並不足夠,還需營造具吸引力的自然生態、社區文化與生活品質,使人才能夠在北都安家立業,從而為香港匯聚長遠而穩定的人才群。

談到公眾參與方面,他坦言本地市民對北部地區的歷史脈絡與產業價值認識有限。他以「元朗烏頭」為例,雖然此名在街市耳熟能詳,但養殖場域與潛藏的環境價值卻鮮為人知,他期望透過媒體與教育推動體驗式學習,令更多市民理解北都的潛力與獨特性。

凌嘉勤指出,北部都會區是香港未來二十年最重要的發展方向,而政府目前正全力完成包括收地、拆遷安置、土地平整、基建配套等工作,並與企業磋商合作方向。他同意有關基礎工作需要時間,且往往吃力不討好,卻是構建未來的必要前提。他認同政府在這方面擁有豐富經驗,並相信很快能看到成果。

設計院肩負理大策略發展使命

理大轄下的賽馬會創新設計院是「理大北都未來論壇」系列的主辦者,繼於7月第一季的「超越基礎設施的城鄉共融」主題,吸引了近500人參與後,該院緊接在11月初舉辦第二季論壇,題為「保育創值在北都」,並邀請了漁農界、旅遊業界、學術界和一些非牟利組織的代表參加,交流如何在保育與發展之間取得平衡,達至互利共贏。

凌嘉勤稱,理大的最新六年的《策略發展計劃》中,提出要推動知識範式轉移,強化社區參與與社會創新,而設計院正是貫徹有關方針。他表示,設計院希望透過舉辦有關論壇,匯聚學術界、政府、企業與社區力量,形成跨界別交流平台,並把成果具體化為行動計劃與建議報告,提交予政府參考。他又稱,完成第一季論壇後,設計院把當日獲邀機構代表有關非物質文化遺產的意見,整合成為報告書並提交予行政長官政策組參考,最後部份提交見於早前發表的《施政報告》。