有一次跟幾位非教育界朋友飯聚,其中一位朋友提出一條問題:「IB(International Baccalaureate,國際文憑)是否比DSE(香港中學文憑考試)容易?」其他朋友不約而同地問他何出此言。

他說,他的兒子在一所著名的政府資助中學讀書,有位同學跟他的兒子在班中都名列前茅,兩人成績非常相近,不分軒輊。到升中五時,他兒子的同學轉去了另一所直資中學讀IB課程。兩年後,他們分別參加了IB和DSE考試。結果他兒子的同學在IB考試取得滿分,成為了「IB狀元」;而他的兒子在DSE也取得頗高分數,但跟成為DSE狀元還有一段距離。

那麼,憑這例子是否足以說明IB比DSE容易取得優異成績呢?其實IB和DSE是兩種不同的評核體系,其設計理念和評核方式各有特色。

IB課程的評核方式主要分為校外評核(佔最終成績的70%至80%)與校內評核(佔最終成績的20%至30%)兩部分。校外評核主要通過考試來進行,因為考試較客觀和可靠,其評核方式包括論述、結構化問題、簡答、數據圖表問題、文本回答問題、案例研究問題、多項選擇題等。至於校內評核則由任課教師負責評分,內容涵蓋口頭報告、地理實地考察、科學實驗室工作、數學研究、新聞評論、藝術表演等。這樣的評核制度旨在全面評估學生的學術能力與實踐能力,確保他們在各方面都能得到充分的發揮與展現。

另一方面,IB課程除學科課程外,還有三個核心課程,包括:拓展論文(EE)、知識理論(TOK),以及創造力、行動與服務(CAS),均要求學生運用批判性思考、獨立研究及跟進行動的能力。這些評核方式不僅考察學生對知識的掌握程度,更注重其探究、創新與應用的能力,與現代社會對人才的需求更加契合。

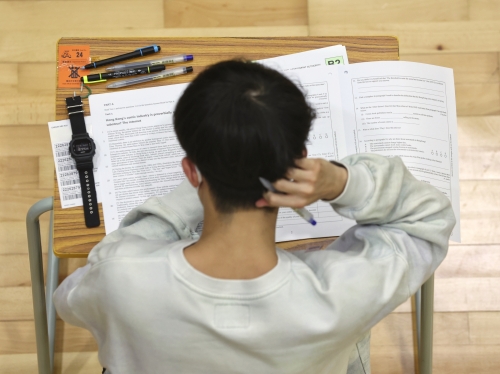

相比之下,DSE考試更側重於筆試,除考核學生的學科知識外,對學生的記憶力和書寫速度的要求也很高,故記憶力好加上寫字快而清晰是「摘星」的最先決條件。以前我的一位中學數學教師對我們說:「數學考試不單是考數學能力,而是考學生在『限定時間』之內完成答題的能力。」按此道理延伸,在DSE中文作文考試取得高分,並不等如具備當一位作家的條件。因此,記憶力好和寫字快並不是當今社會最需要的人才,試問現在還有多少工種仍是必須要求員工寫字而不要求用電腦輸入呢?DSE的評核方式雖然具有一定的公平和客觀的特性,卻可能忽略了對學生其他重要的能力,如批判性思維、創造力、團隊合作、解難、資訊科技運用與實踐能力等的評估。

今天,人工智能(AI)世代來臨,很多教師都嘗試用AI協助教學和學生用AI輔助學習,但現時無論教師借AI幫助令教學效能如何提升,學生借AI幫助學得如何好,最終還是要把自己的教學設計或學習心得,配合DSE的考評要求,才能見證其效能。因此,在AI教學走得很前的學校,在DSE不一定取得突出的表現;同樣,運用AI學得很好的學生,也不一定能在DSE取得同樣優異的成績。因為,教師教學和學生學習的效能是大幅進步了,但公開考評的方式卻並不配合,仍在原地踏步。

多年前,教育界常用「高分低能」來描述一些學生在公開考試取得很高的分數,但在實際生活技能及應用、解決問題、社交能力等方面的表現卻欠佳。其實這描述對那些高分學生的評價並不公平,因制定成績高下標準的責任不在他們,他們只是憑藉自己的能力在公開考試的評核標準取得「高分」,但後來又被人用另一評核標準來量度他們的表現而判定他們「低能」。

這使我想起一幅很出名的描述考試公平的漫畫,畫中有很多動物一同參加測試,包括小鳥、猴子、企鵝、大象、金魚、海獅和狗等,而測試的題目是「爬樹」。因此,猴子和小鳥可能因此被評為優異生,而企鵝、大象、金魚、海獅和狗都會名落孫山。但同樣,如果測試的題目是「游泳」,那麼,企鵝、金魚和海獅便會名列前茅。因此,我們不能只用一把尺量度所有人,評定其高下。某些學生在這範疇取得「高分」,但在另一個範疇便可能是「低能」。

為能夠更有效地評核中六學生的能力,考評局在新高中剛推出時,也嘗試在DSE引入校本評核(SBA)和學生學習概覽(SLP),但並不是每一科目都有校本評核,佔分比重亦不算高,故得不到預期的重視;且評核內容和評分標準仍受傳統考試框架和作業模式的制約,沒有很大的突破。及至後來,因為實踐效果不似預期及操作上遇到種種困難,故各科校本評核的比重和要求不斷遞減甚至取消,至今幾近名存實亡,令DSE慢慢走上仍靠紙筆評估為主的回頭路。

因此,IB是不是較DSE易,我們不敢妄下判斷,但IB狀元除要求在校外評核的學科取得42分滿分外,還須在EE、TOK、CAS三科全取3分。那麼,可見IB對「狀元」的整體學習能力和表現的要求,似乎較DSE更高和更全面。當然,最能夠驗證哪一種考試最能識別「高分高能」的人才,大學應最有話語權,因它們可以按就讀DSE和IB的學生在大學的學習表現作分析研究,應可以得到更具體的說明。

今天我們在大力推動AI在教育的應用,希望可以大幅提升學生的學習表現,為明天社會培養更多切合時代需要的人才,但無論學校和學生如何積極用功,若公開試的考評制度不順應這個發展趨勢作出及時和適切的改革,便會出現學生在中小學一直接受游泳訓練,但到中學畢業,便要接受爬樹考核來決定其出路。這樣,「高分低能」的現象仍會繼續出現,甚至惡化。最後,若數字教育發展得很快,而評估方式卻追不上,以致流失「低分高能」的學生,未能為他們提供適時及恰當的培育,反而是我們最不想看見的。

撰文︰龔廣培

曾任天主教伍華中學、觀塘瑪利諾書院及天主教崇德英文書院校長及多所學校校監,現任天主教香港教區教育事務主教代表,並為教師及校長專業發展委員會委員及香港辦學團體協會主席。